天守は三重三階地下一階の層塔型で、黒船来航の翌年落成した江戸時代最後の完全な城郭建築。

築城主として松平家の手が加わっているため、現存12天守の中で唯一、瓦に「葵の御紋」が付されています。

天守の形式は連立式で、連結した建造物はすべて昭和43年の復興建造物ですが、内部を回遊しても現存建造物との築城時期の差を感じさせない見事な再建です。

現存12天守

江戸時代には、全国に170箇所はあったともいわれるお城ですが、江戸末期から明治にかけての戦乱や明治政府による廃城令、また天災や第二次世界大戦での戦災などにより数多くの城郭が失われ、今や江戸時代までに建造された天守が現代に残っているのは、全国で12城しかありません。これを「現存12天守」といいます。

これらの天守は、貴重な歴史的文化遺産として国により国宝や重要文化財の指定を受けています。該当する城郭は次のとおりです。「弘前城」、「松本城」、「丸岡城」、「犬山城」、「彦根城」、「姫路城」、「松江城」、「備中松山城」、「丸亀城」、「松山城」、「宇和島城」、「高知城」※「日本100名城」による順。

天守の構造

松山城では野原櫓が全国唯一の望楼型二重櫓の現存例である一方、天守は層塔型であり、一城郭内で次の2種類の構造を見比べることができます。

望楼型(野原櫓)

初期の天守によく用いられた古い形式で、入母屋造りの建物の上に物見(望楼)を載せたもの。

層塔型(天守)

関ヶ原の戦い後に登場した形式で、一階から最上階までの各階を規則的に小さくしながら積み上げていくもの。

慶長の築城ラッシュで一気に全国に広まり、城郭建築の主流となりました。

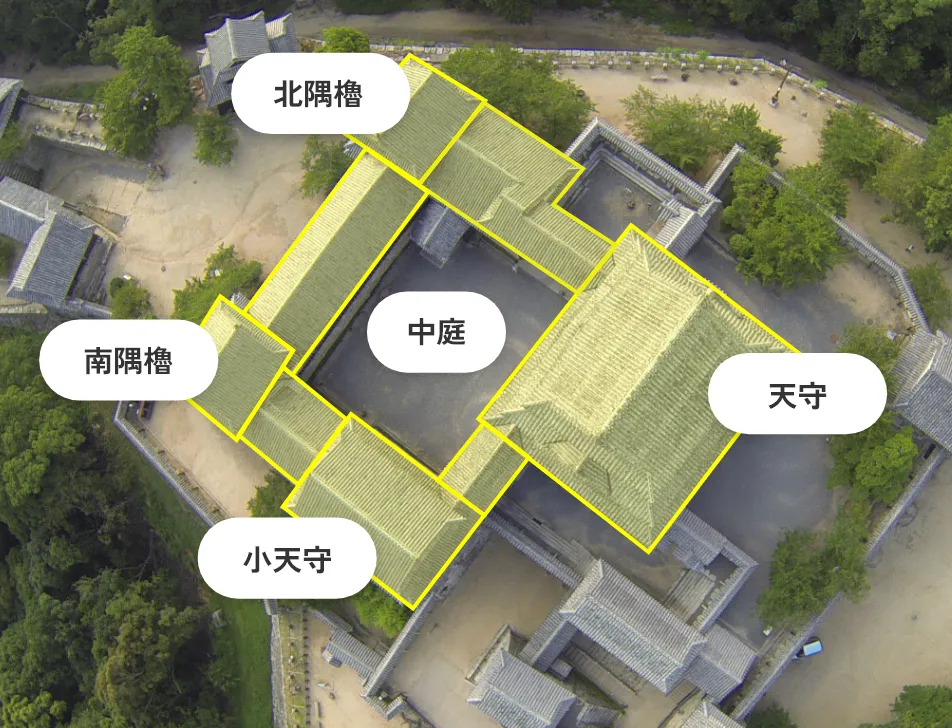

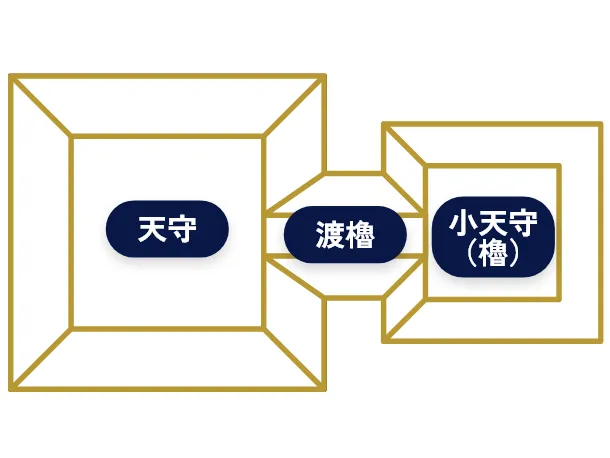

連立式天守

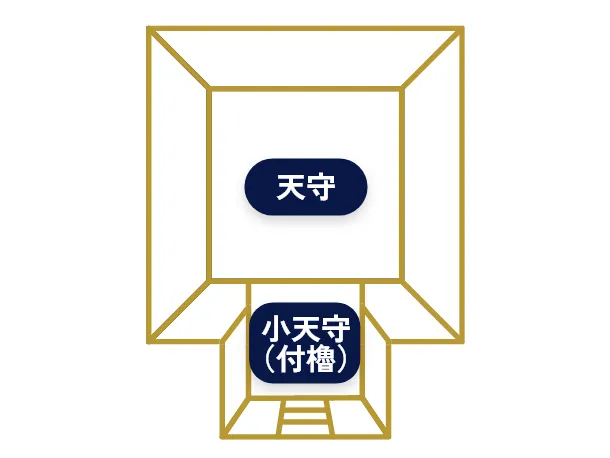

連立式天守とは城郭の象徴である天守の構成分類の一つで、天守・小天守・櫓を四方に配置し、渡櫓でつなぐ形式をいいます。

建物で仕切られた中庭ができるのが特徴で、厳重な防備手法であるため天守防衛の究極の姿であるともいわれており、「現存12天守」の中では、姫路城と同じ構成となっています。

連結式天守

天守が小天守や櫓と渡櫓で連結されたものをいいます。

独立式天守

付随する建物がなく、天守が単独で建っているものをいいます。

複合式天守

天守に付櫓や小天守が附属しているものをいいます。

格式高く、より美しい破風

破風とは屋根の妻の三角形の部分、また屋根に取付けられた合掌形の装飾板で、城を美しく飾るため、天守等に施されました。松山城の天守には入母屋破風、唐破風、千鳥破風が美しく配されています。

切妻破風

切妻造りの破風。本を開いて伏せたようなシンプルな形。

入母屋破風

上部が切妻、下部が寄棟造りの破風。最も格式が高いとされる。城郭や寺社に多い。

千鳥破風

屋根の斜面に切妻破風を直接置いたもの。

唐破風

曲線を連ねた形の破風。軒先を丸く盛り上げた軒唐破風と、独立して付けられた向唐破風がある。

本壇内

本壇

本壇とは天守・小天守など城の中枢となる建造物が集中している区域で、本丸よりさらに約8m高く石垣が築かれています。出入口は一ノ門の1か所しかなく、防備は厳重です。

そこから天守に至るまでは、石垣や櫓に囲まれた進入路をいくつもの門をくぐりながら進まなければなりません。

一ノ門・一ノ門南櫓

一ノ門は天守に通じる本壇最初の門で、木割も大きく豪放な構えとなっています。

形式は上方からの攻撃が容易な高麗門で、扉の上下が縦格子になっており、外をのぞき見ることができます。

二ノ門

一ノ門と二ノ門(重要文化財)との間は「枡形」という方形空間となっており、四方から攻撃できます。

南隅櫓・十間廊下・北隅櫓

玄関に続く北隅櫓は小天守北ノ櫓または戊亥小天守、南隅櫓は申酉小天守とも呼ばれ、天守に次ぐ格式をもつ櫓です。

十間廊下は天守の搦手(裏手)にあたる西側の乾門方面を防衛する重要な櫓であり、北隅櫓と南隅櫓を連結する渡櫓でもあります。桁行が10間あることからこの名がつけられています。

筋鉄門

筋鉄門は櫓門で、天守玄関がある中庭を防衛する重要な門です。

この門の櫓は小天守と天守をつなぎ、三ノ門から侵入する敵の正面を射撃する構えとなっています。

天神櫓

卯歳櫓、東隅櫓とも呼ばれ具足櫓でしたが、後に本壇の鬼門(東北隅)にあたるため、城の安泰を祈り久松松平氏の祖先神である天神(菅原道真)を祭ったのでこの名称となりました。

全国的にあまり例のない寺社建築の正面扉を有する櫓となっています。

天守内

天守は格子窓や突揚戸、狭間など防御の備えがある一方、敷居や床の間、天井を張るなど居室化の進んだ造りにもなっています。江戸時代、天守は城郭の象徴的な扱いをされることが多く、城主も主に御殿などで生活をするため、このような居住性が高い天守は珍しいです。

内部には歴代城主の甲冑や刀、古文書などが展示されており、城の歴史について学ぶことができます。天守最上階からは360度の景色が開け、松山市街を一望できます。

| 名称 | 松山城 天守 |

|---|---|

| 営業時間・ 観覧料 |

松山城天守の不思議

天守とは戦闘のときにこそ、その存在価値があります。防衛の要として一大事のときにだけ籠城。日ごろは城主やその側近らが足を踏み入れることもなく、生活の場ではないのでトイレも炊事場もありません。床は板張りで天井板もないのが通例です。ところが松山城は一重、二重、三重とも天井板があり、畳の敷ける構造になっているのです。さらには床の間もしつらえられ、襖を入れるための敷居まであります。当時の城主、松平勝善はここを何の用途にしようとしたのか、定かではありません。